突然の雨漏り、焦りますよね。

ポタポタと水が落ちてくる音、シミが広がっていく天井…。

「これって自分で直せるのかな?」「業者を呼んだほうがいいのかな?」と迷った経験、ありませんか?

実は、雨漏りは応急処置で一時的に被害を抑えられる場合もありますが、放置や間違った処置で被害を広げてしまう危険もあります。

私も現場で、「もっと早く相談してくれたら費用を抑えられたのに…」というケースを何度も見てきました。

この記事では、自宅でできる対処法からプロに依頼した際の費用相場までわかりやすく解説します。

「とりあえず今できること」を知りたい方も、「長期的に雨漏りを防ぎたい」方も、ぜひ参考にしてください。

- 雨漏りの応急処置方法

- DIYで対応できる雨漏りの範囲

- プロに頼むべきケースと理由

- 応急処置に使える道具と材料

- 業者選びと費用相場の目安

雨漏りの原因と放置のリスク

- 屋根や外壁の劣化

- 放置で被害拡大

- 健康被害の可能性

「雨漏り」と聞くと、屋根の穴や瓦のズレを想像される方が多いですが、実際には原因はもっと多岐にわたります。

しかも、外からはわかりにくい場所で起きていることも多いんです。

雨漏りの主な原因

- 屋根材の劣化や破損

スレートや瓦、金属屋根など、どの屋根材でも経年劣化は避けられません。紫外線や風雨の影響で塗膜が剥がれ、ひび割れやズレが発生すると、そこから水が浸入します。 - 外壁のひび割れやコーキング劣化

外壁の目地(シーリング材)が硬化してひび割れたり、外壁自体にクラックが入ると、雨水が壁内部を伝って室内に侵入します。 - ベランダ・バルコニーの防水不良

防水層のひびや排水口の詰まりによって、雨水が溜まり、建物内部に染み込むケースも多いです。 - 雨樋の詰まりや破損

雨樋が詰まると水があふれて外壁や屋根の下地に直接かかり、雨漏りの原因になります。

放置するとどうなる?

雨漏りは、放置すればするほど被害が広がります。

- 木材の腐食

屋根裏や柱などの構造部分が腐ると、家全体の強度が低下します。 - カビ・ダニの発生

湿気によってカビやダニが繁殖し、アレルギーや喘息など健康被害のリスクが高まります。 - 修理費用の増加

小さな補修で済んだはずが、放置したことで大規模工事が必要になり、費用が数倍になることもあります。

雨漏りは「時間との勝負」です。

発見が早ければ応急処置や小規模修理で済みますが、遅れると家の寿命そのものを縮めてしまいます。

「たぶん大丈夫」は危険サイン。まずは現状を把握することが、最初の一歩なんです。

DIYでできる雨漏りの応急処置【室内編】

- 水受けで二次被害防止

- ビニールで家具保護

- 漏水位置の特定

雨漏りが起きたとき、まず優先すべきは「室内の被害を最小限に抑えること」です。

ここでは、屋外作業を伴わない、室内でできる応急処置をご紹介します。

① 水を受けて床や家具を守る

天井から水がポタポタ落ちてくる場合は、バケツや洗面器で水を受けるのが基本です。

バケツの中には雑巾やタオルを敷くと、水の跳ね返りを防げます。

水受けの下にはブルーシートや新聞紙を敷き、床材のシミや変色を防ぎましょう。

② 家具や家電を移動・保護する

雨漏りの真下にある家具や家電は、できる限り別の場所に移動します。

動かせない場合は、厚手のビニールやブルーシートで覆い、テープで固定しておきましょう。

特に家電は水に弱く、漏電や故障の原因になるため要注意です。

③ 漏れている位置を確認する

室内側から水が落ちてくる位置を記録しておくと、後の修理依頼がスムーズになります。

- スマホで写真や動画を撮影

- 時間帯や雨の強さをメモ

- 水が落ちてくる天井の位置を印(テープなど)で残す

この記録があると、業者が原因を特定しやすくなります。

④ 天井の水膨れへの対応

天井のクロスやボードが膨らんでいる場合、中に水が溜まっている可能性があります。

このまま放置すると、膨れが破れて一気に水が落ちてくる危険があるため、容器を用意して慎重に水抜きを行います。

ただし、天井材の破損や落下のリスクがあるため、自信がない場合は無理をせず業者に任せるのが安全です。

室内での応急処置は「被害拡大の防止」が目的です。

この時点では根本的な修理はできませんが、やっておくことで後の工事がスムーズになり、修理費の節約にもつながります。

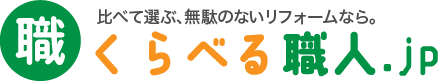

\無駄なマージンなしのイッパツ見積もり™︎/

▶ 今すぐ見積もりチェックDIYでできる雨漏りの応急処置【屋外編】

- ブルーシート養生

- 防水テープで仮補修

- 作業は安全第一

室内で水を受ける応急処置をしたら、可能であれば屋外側からも雨の侵入を抑える対策を行います。

ただし、屋根の上での作業は非常に危険なので、無理は禁物です。安全を最優先にしてください。

① ブルーシートで覆う

屋根の破損箇所や外壁のひび割れ部分を、ブルーシートでしっかり覆い、雨の侵入を防ぎます。

- 屋根の場合:破損箇所より広めにシートをかけ、端を土嚢袋やロープで固定

- 外壁の場合:テープや木材を使ってしっかり密着させる

※風で飛ばされないよう、四方を固定することが重要です。

② 防水テープでひびや隙間を塞ぐ

短期間の応急処置としては、防水テープが有効です。

屋根材や外壁のひび、棟板金の隙間などに貼って、直接雨水が入らないようにします。

- 表面を乾かしてから貼る

- 貼る範囲はひび割れより広めに

- テープの端はしっかり押さえる

これだけでも数日〜数週間は持たせられることがあります。

③ 雨樋の掃除

雨漏りの原因が雨樋の詰まりの場合、落ち葉やゴミを取り除くだけで改善するケースもあります。

詰まりが解消すれば、水がスムーズに流れて外壁や屋根の下地への水かかりを防げます。

④ 安全対策を徹底

屋外の応急処置は、雨天時や強風時には絶対に行わないでください。

脚立を使う場合は必ず2人以上で作業し、転落防止のための安全帯を着用することをおすすめします。

屋外の応急処置はあくまで「一時しのぎ」です。

ブルーシートや防水テープは長期間持たないため、早めに専門業者へ点検・修理を依頼しましょう。

DIY修理が有効なケースと限界

- 小規模な漏水のみ

- 高所作業は危険

- 長期的な解決は困難

雨漏りをDIYで対応できるかどうかは、漏水の規模や原因の場所によって大きく変わります。

ここでは「DIYが有効なケース」と「やめておいたほうがいいケース」を整理します。

DIYが有効なケース

- 漏水がごく小規模で原因が明確な場合

例:外壁のコーキング切れ、ベランダの排水口詰まりなど。

手の届く範囲で安全に作業できる場合は、DIYで応急対応しても問題ないことがあります。 - 室内での応急処置

バケツで水を受ける、家具を移動する、防水シートで覆うなど、室内作業は比較的安全で効果的です。 - 平屋や低い屋根の部分補修

脚立で届く範囲なら、安全に作業できるケースもあります。

DIYの限界と危険性

- 高所作業の危険性

屋根の勾配や高さによっては、転落事故のリスクが非常に高くなります。プロでも安全帯や足場を使うほど危険な作業です。 - 原因の特定が難しい

雨漏りは水の侵入経路が複雑で、実際の漏れ箇所と室内の水滴位置が一致しないことが多いです。

間違った場所を補修しても再発する可能性大です。 - 長期的な解決は難しい

防水テープやシートはあくまで一時的な対策で、数週間〜数ヶ月しか持ちません。

本格的な修理には防水層の再施工や屋根材の交換などが必要になることもあります。

判断の目安

- DIYでOK:手の届く範囲、原因が明確、低リスク

- プロに依頼:高所・屋根作業、原因不明、漏水範囲が広い

無理にDIYで完結させようとすると、被害を広げてしまうこともあります。

安全面・費用面の両方から、「応急処置はDIY」「本修理はプロ」と割り切るのがベストです。

\無駄なマージンなしのイッパツ見積もり™︎/

▶ 今すぐ見積もりチェックプロに頼むべき判断ライン

- 漏水範囲が広い

- 原因が特定できない

- 構造部の損傷あり

「DIYで応急処置はできそうだけど、このまま直し続けても大丈夫?」

そう迷ったときのために、プロに依頼すべき判断ラインを明確にしておきましょう。

① 漏水範囲が広い場合

天井や壁にシミが複数できている、または複数の場所から水が落ちてくる場合は、屋根や外壁全体に問題が広がっている可能性があります。

この場合、DIYで部分補修をしてもすぐに別の場所から漏れることが多いです。

② 原因が特定できない場合

雨漏りは、実際の侵入口と室内での漏れ箇所が一致しないことが多く、水の経路が複雑です。

経験のない人が原因を特定するのは難しく、的外れな補修で時間とお金を無駄にしてしまいます。

プロは赤外線カメラや散水調査などの専用機器を使って、正確な原因特定が可能です。

③ 構造部に損傷がある場合

屋根下地(野地板)や柱、梁などの構造部分が水を吸って腐食している場合、早急に専門的な補修が必要です。

放置すれば家の耐久性が落ち、地震や台風時の倒壊リスクも高まります。

④ 高所や危険な場所での作業が必要な場合

2階以上の屋根や勾配の急な屋根は、安全帯や足場なしでの作業は極めて危険です。

落下事故は命に関わるため、迷わずプロに任せましょう。

⑤ 保険適用を検討している場合

火災保険や共済の風災補償を利用する場合、申請に必要な報告書や写真を正確に用意できるかどうかが重要です。

保険申請サポートに慣れた業者なら、スムーズに手続きを進められます。

まとめると、DIYでの限界を超える状況や安全リスクが高い場合は、早めに専門業者へ。

判断に迷ったら、まずは無料点検だけでも依頼してみるのがおすすめです。

雨漏り修理をプロに依頼するメリット

- 原因を正確に特定

- 再発防止工事が可能

- 保証付きで安心

「やっぱりプロに頼むと何が違うの?」

DIYと大きく異なるのは、原因の特定精度と施工品質、そして保証の有無です。

① 原因を正確に特定できる

雨漏りの原因は、屋根の破損だけでなく外壁やベランダ、防水層の劣化など多岐にわたります。

プロは高所カメラ、ドローン、赤外線カメラ、散水テストなどを活用して、水の侵入口を正確に突き止めます。

原因を見誤ると、何度補修しても再発します。

この「特定力」が、プロに頼む最大のメリットのひとつです。

② 再発防止を前提とした施工ができる

プロの修理は、単なる「穴埋め」や「テープ貼り」ではありません。

劣化した防水層や屋根材を適切に交換し、下地から補修して長期間雨漏りしない状態に仕上げます。

さらに、雨仕舞(あまじまい:雨水の流れをコントロールする施工)も考慮して作業するため、台風や大雨にも耐えられる構造になります。

③ 保証付きで安心

多くの優良業者は、5〜10年程度の施工保証をつけています。

もし施工後に再発しても、保証期間内であれば無償で対応してもらえるため安心です。

DIYの場合は当然保証はなく、再発すれば再び自費で修理する必要があります。

④ 安全面でのリスク回避

屋根や高所での作業は転落の危険が伴います。

プロは足場や安全帯を使用し、事故リスクを最小限に抑えながら作業します。

⑤ 保険申請にも強い

火災保険を利用できるケースでは、申請書類や被害写真を揃える必要があります。

保険申請の経験が豊富な業者なら、審査通過率が高まることもあります。

結果的に、プロに依頼することで

- 修理の精度が高い

- 再発リスクを減らせる

- 長期的に見てコストを抑えられる

というメリットが得られるのです。

\無駄なマージンなしのイッパツ見積もり™︎/

▶ 今すぐ見積もりチェック応急処置に必要な道具と材料リスト

- ブルーシートやテープ

- バケツや雑巾

- 脚立や安全具

雨漏りの応急処置は、事前に道具を揃えておくかどうかでスピードと安全性が大きく変わります。

ここでは、自宅で備えておくと安心な道具・材料をまとめました。

室内用の応急処置道具

- バケツ・洗面器:天井からの落水を受けるため

- 雑巾・タオル:水跳ねを防ぎ、床を拭き取る

- ブルーシート・防水シート:床や家具を保護

- 新聞紙・吸水シート:水受けの下敷きとして活用

屋外用の応急処置道具

- ブルーシート(厚手タイプ):屋根や外壁を一時的に覆う

- 防水テープ(ブチルゴム系推奨):ひび割れや隙間の仮補修

- 土嚢袋・ロープ:ブルーシート固定用

- 脚立:低所の作業用(高所は危険なので足場が必要)

- 安全帯・滑り止め付き靴:高所作業時の安全確保

その他あると便利なもの

- 軍手や耐切創手袋:ケガ防止

- 懐中電灯やヘッドライト:暗所作業用

- スマホやカメラ:被害状況の記録用

- 排水口ブラシやスコップ:雨樋や排水口の掃除用

道具選びのポイント

- 屋外作業用は耐水性・耐候性の高いものを選ぶ

- 安全第一なので、滑り止め付きの靴や安全帯は必須

- 保管はすぐ取り出せる場所にまとめておく

応急処置用の道具は、災害時の備えとしても役立ちます。

特に台風シーズン前に一度チェックしておくと安心ですよ。

修理費用の目安と見積もりの取り方

- 部分補修は数万円

- 屋根全体工事は高額

- 相見積もりが安心

雨漏り修理の費用は、原因の場所・被害範囲・施工方法によって大きく変わります。

ここでは一般的な費用目安と、見積もりを取る際のポイントをご紹介します。

部分補修の費用目安

- 屋根材の差し替え(数枚):2〜5万円

- 棟板金の交換(一部):3〜8万円

- 外壁のコーキング打ち直し:1〜3万円

- 雨樋の交換(一部):5〜10万円

小規模な補修なら数万円で済むケースが多いですが、再発の可能性が高い場合は根本的な修理を検討しましょう。

屋根全体の修理費用

- 屋根塗装+防水補修:40〜80万円

- 屋根カバー工法(重ね葺き):80〜150万円

- 屋根葺き替え:120〜200万円

被害が広がっている場合は全体工事になるため、費用が高額になります。

見積もりの取り方と注意点

- 必ず複数社に依頼する

最低でも2〜3社から相見積もりを取り、価格だけでなく施工内容や保証期間を比較します。 - 内訳の明細があるか確認

「一式◯万円」という曖昧な見積もりは要注意。

足場代、材料費、人工(にんく)費、補修費などが明記されているか確認しましょう。 - 現地調査をしてくれる業者を選ぶ

電話や写真だけで見積もる業者より、実際に現場を見て説明してくれる業者の方が信頼できます。 - 安すぎる業者は慎重に

極端に安い見積もりは手抜き施工や追加請求の可能性も。

適正価格と内容を総合的に判断してください。

費用を抑えるには、早期発見・早期修理が一番のポイントです。

被害が広がる前に、まずは現地調査だけでも依頼してみましょう。

\無駄なマージンなしのイッパツ見積もり™︎/

▶ 今すぐ見積もりチェック火災保険で修理費をカバーできる場合

- 風災・雪災は対象

- 経年劣化は対象外

- 写真と報告書が必要

雨漏り修理の費用は意外と高額になることもありますが、条件によっては火災保険でカバーできる場合があります。

火災保険は名前の通り火事だけでなく、自然災害による損害にも対応しているんです。

保険が使える主なケース

- 台風や突風で屋根材が飛んだ

- 棟板金が強風で外れた

- 雪の重みで屋根が損傷した

- 飛来物が屋根や外壁を破損させた

これらは「風災」「雪災」として認定されることが多く、修理費用の全額または一部が補償されます。

対象外になるケース

- 経年劣化による損傷

- メンテナンス不足で発生した不具合

- 築年数や契約条件による制限

つまり、「古くなって雨漏りした」だけでは保険は使えないということです。

申請に必要なもの

- 被害状況を示す写真(屋根や破損箇所)

- 被害報告書(業者が作成)

- 修理の見積書

- 保険会社所定の申請書類

特に写真は証拠として重要で、施工前・施工後の両方を撮影しておくとスムーズです。

保険申請サポートの活用

火災保険の申請は手間がかかり、条件も複雑です。

保険申請の経験がある業者なら、写真撮影や報告書作成をサポートしてくれるため、審査が通りやすくなります。

保険が使えるかどうかはケースバイケースなので、「もしかして…?」と思ったらまずは業者と保険会社の両方に確認することが大切です。

実際の修理事例と対応の流れ

- 風災・雪災は対象

- 経年劣化は対象外

- 写真と報告書が必要

雨漏り修理がどのように進むのかをイメージできるよう、実際の事例を交えて流れをご紹介します。

事例①:築12年・台風後の屋根棟板金破損

症状:台風の翌日から天井にシミが出始め、水がポタポタ落ちる

対応の流れ

- 無料点検で棟板金の浮きを確認

- ブルーシートで応急養生(即日)

- 後日、棟板金の交換工事を実施

費用:約8万円(火災保険適用で自己負担ゼロ)

工期:1日

事例②:築25年・屋根全体の経年劣化

症状:複数箇所から雨漏り、外壁にもシミ

対応の流れ

- 点検で屋根材のひび割れ多数を確認

- カバー工法(既存屋根の上から新しい屋根材を施工)を提案

- 施工と同時に雨樋も交換

費用:約130万円

工期:7日

事例③:築18年・ベランダ防水層の劣化

症状:ベランダ下の部屋で天井シミとカビ

対応の流れ

- 防水層の浮きと亀裂を確認

- 防水層の全面張り替え工事を実施

- 雨漏り再発防止のため排水口清掃を指導

費用:約25万円

工期:2日

対応の基本的な流れ(全体像)

- 現地調査・原因特定(写真・動画記録)

- 応急処置(ブルーシート・テープ養生)

- 本工事の見積もり提示

- 本格修理の施工

- 完了確認と保証書発行

このように、雨漏り修理は原因特定 → 応急 → 本修理という流れが基本です。

事例を見てもわかるように、症状や築年数によって費用と工期は大きく変わります。

\無駄なマージンなしのイッパツ見積もり™︎/

▶ 今すぐ見積もりチェック雨漏り予防のための定期点検とメンテナンス

- 屋根と外壁の点検

- 雨樋清掃の重要性

- 早期発見で費用削減

雨漏りは一度発生すると修理費用も高額になりやすく、生活への影響も大きいです。

だからこそ、「予防」を意識した定期点検とメンテナンスが重要になります。

① 屋根と外壁の定期点検

屋根材の割れ・ズレ、外壁のひびやコーキングの劣化は、雨漏りの予兆です。

最低でも5年に1回はプロによる点検を受けましょう。

台風や大雨のあとにも簡易的なチェックを行うと安心です。

② 雨樋(あまどい)の清掃

雨樋が落ち葉やゴミで詰まると、水があふれて屋根や外壁を直撃します。

結果、雨漏りや外壁の劣化を早めてしまうことも。

春と秋の年2回程度、雨樋の清掃を行うのが理想です。

③ ベランダ・バルコニーの排水確認

防水層のひび割れや排水口の詰まりも雨漏りの原因になります。

水がスムーズに流れるか、床面に水たまりができていないかをチェックしましょう。

④ 小さな不具合の早期補修

コーキングの切れ、外壁の小さなひび、棟板金の釘浮きなど、軽微なうちに補修すれば費用は最小限で済みます。

放置すると大がかりな工事になり、費用が数倍になることもあります。

⑤ 点検時は写真記録を残す

定期点検では、状態を写真に残しておくと次回点検時に比較ができ、劣化スピードがわかります。

これにより、適切なメンテナンス時期を見極めやすくなります。

雨漏り予防は「気づいたときに直す」よりも「悪くなる前に対策する」ことが大切です。

定期点検を習慣にして、住まいの寿命を延ばしましょう。

雨漏りDIY|よくある質問

まずはバケツやタオルで水を受け止め、周囲の家具や家電を移動させて二次被害を防ぐことが最優先です。水の量や場所、時間帯などの状況も記録しておくと原因調査に役立ちます。

ブルーシート、防水テープ、コーキング材などがよく使われます。天井裏へのアクセスが難しい場合は屋根からの対応が必要になるため、無理せず業者への相談も検討してください。

水を受け止める容器の設置、天井や壁にタオルをあてる、濡れた箇所を乾かすなどの対応が効果的です。漏電リスクがある電化製品やコンセント付近は触れずにブレーカーを落とす判断も重要です。

非常に危険です。雨天や風が強い中での作業は滑落のリスクが高く、素人の応急処置としては推奨されません。やむを得ず行う場合も、安全帯の使用や2人以上での作業が前提です。

一時的に漏れを抑えられても根本的な解決にはなりません。必ず専門業者に点検を依頼し、必要であれば火災保険の申請も検討しましょう。早期対応が被害拡大を防ぐカギになります。

まとめ|応急処置とプロ依頼のバランスが大事

雨漏りは突然発生し、放置すれば家の構造や健康に深刻な被害を与えます。

しかし、適切な応急処置と早期のプロ依頼によって、被害を最小限に抑えることができます。

応急処置の役割

- 室内ではバケツやシートで水を受け、家具や床を保護

- 屋外ではブルーシートや防水テープで一時的に雨の侵入を防ぐ

- 被害状況を写真や動画で記録し、後の修理や保険申請に備える

プロ依頼が必要なタイミング

- 漏水範囲が広い、原因が不明、高所作業が必要な場合

- 構造部の損傷や劣化が疑われる場合

- 再発防止や長期保証を希望する場合

くらべる職人では、他の地域や業者についても中立的にネット上を調査した内容を掲載しています。より多くの選択肢を検討したい方は、ぜひ下記の比較ページもご活用ください。

▶ 外壁・屋根リフォーム業者の比較一覧|口コミ・評価で選ぶ優良業者

予防が最も効果的

- 屋根や外壁の定期点検(5年に1回推奨)

- 雨樋や排水口の清掃

- 小さな劣化の早期補修

ポイントは、「応急処置=被害拡大防止」「本修理=プロによる長期的な解決」という役割分担を理解すること。

これを押さえておけば、費用も被害も最小限にできます。

「今すぐ直さないと…」と焦る前に、まずは状況を見極め、安全と費用のバランスを考えて行動することが大切です。

くらべる職人.jpでは

ムダな中間マージンなし!

職人から直接見積もり!

一般的な比較サイトや紹介サービスでは、

営業会社や仲介業者が間に入る

ことで、 実際の工事費用に「中間マージン」が上乗せされてしまうことも少なくありません。

くらべる職人

は、

営業を通さず、地元の職人に直接見積もり依頼ができる

サービス。

現地調査は1回だけで、

複数の職人から直接見積もりが届く

から、 「内容・価格・信頼性」を

自分で見比べて納得の選択

ができます。

無駄なコストは徹底的にカット。

「ちゃんと任せられる職人に、適正価格で頼みたい」──

そんな方にこそ使ってほしい、これまでにない比較サービスです。